EX Magazine連載にあたって(品質管理部)

私は、株式会社エクセレントケアシステム執行役員(「品質管理部」)の坂本と申します。今年度より、介護保険制度をはじめ、福祉サービスにおける品質管理や福祉サービスの質向上に関する総説(Review article)や論説(Essay)、資料提供(Materials)の執筆を担当させていただくことになりました。そこで、今回は第1回目として、福祉サービスの品質管理や福祉サービスの質向上の根底となる社会福祉に対する私なりの考えや取り組む姿勢について、今までの経歴も踏まえながら述べていきたいと思います。

入職前までの経験とそこで学んだこと

私は、2024年4月に弊社に入職した新入社員です。それまでは、医療機関で医療事務、通所施設で生活相談員を経た後、大学教員を19年間務めてまいりました。大学教員になるまでは、患者や利用者に対し医療福祉サービスを提供した際、患者や利用者からの「ありがとう」という直接的な言葉が嬉しく、とてもやりがいのある仕事でした。その中では、コミュニケーションを通じてやり取りする過程から生きるということ、人生を送るということについて、患者や利用者から多くのことを学ばせていただきました。

その後、色々な理由で大学教員となりました。そこでは、「ありがとう」というような教育に対する結果はすぐに現れることは乏しく、それに戸惑いました。つまり、学生が卒業して10年後、20年後に「ありがとう」といってもらえることがやりがいであると理解できたのは、大学教員として自信がつき始めた3年が経った頃でした。

一方、医療事務や生活相談員として仕事をしていた頃と大学教員として仕事をしていた頃で共通していたことは、「不完全な人間」が「不完全な人間」を支援するということでした。大学教員の立場から、それぞれがもつ専門性を学生に教えることはあたかも「完全な人間」が「不完全な人間」を教える(支援する)ということになりがちです。私は、ある部分では学生の方が私よりも「完全な人間」であるという可能性を心に留め、接してきました。

ゼミ活動を通じて

大学教員として3年が経つと、自分のゼミをもつようになります。初めてゼミ生をもたせて頂いた1期生は男女9人であり、今も全員覚えています。初めてゼミ生をもつようになったときはわくわく感の反面、学生ひとり一人のある意味人生の一部を背負うことになり、強い緊張感と責任感を感じました。

ところで、学生はその生活環境や社会環境など様々な環境の中で生活するとともに、それぞれのもつ能力や性格、などの「個別性」をあわせもっていると思います。そのような状況の中で、当然ながら学生個々の「可能性」も異なりその形も複雑で様々です。私は、それぞれの「個別性」を認めたうえでその「可能性」をいち早く捉え、理解することが重要であると常に考え接してきました。加えて、ゼミ生に限らず特別な配慮が必要な学生もおり、その学生の「個別性」と「可能性」をどこまで許容し最善の教育をしていくのかいち早く理解すること重要であることを大学教員としての19年間で学びました。ちなみに、その特別な配慮が必要な学生とは今でもメールのやり取りがあり、先月再就職が決定したとの報告があり大変嬉しかったです。

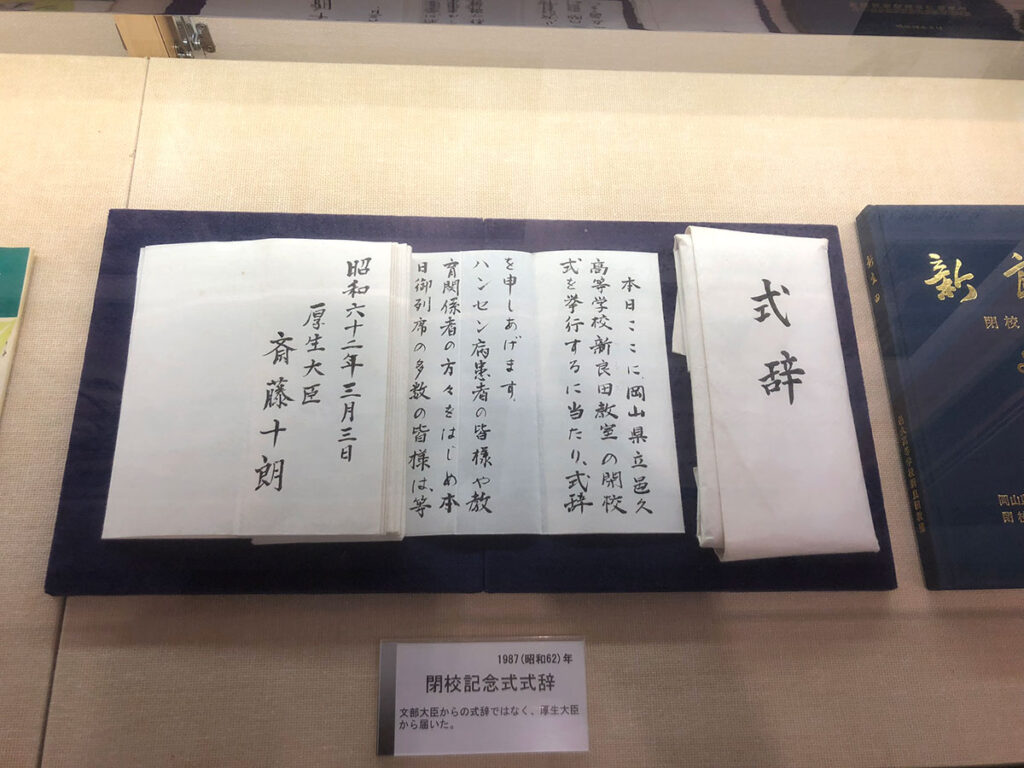

さて、私は、ゼミ活動の一環として、人間としての尊厳とは何か、生きることの意味について学生に自ら考えてもらおうと、岡山県長島にある国立療養所長島愛生園へ訪問する課外活動をしてきました。ご存知かもしれませんが、日本では感染症対策として差別的な政策がとられてきました。その中の1つがハンセン病対策であり、その中心となったのが「らい予防法」でした。この法律は、ハンセン病に感染した患者を強制的に全国各地の国立療養所に隔離・収容する内容であり、その中の1つに長島愛生園がありました。その後、ハンセン病の治療薬であるプロミンが開発され、日本でもその治療薬を使い1946(昭和21)年に治療が始まりました。ところが、この法律はこれ以降も存在し続け、50年後の1996(平成8)年にこの法律は廃止されました。つまり、この50年の間にも、入居者らは様々な差別を直接的、間接的に受けたということになります。

この長島愛生園とは、大学教員になった当時、入居者が今まで受けてきた体験を直接学生の前でしゃべっていただく企画を講義の中で取り入れたご縁きっかけとして、毎年訪問していました。その当時、ハンセン病資料館を見学したときの感想を、雑誌「愛生」へ投稿しました。その一部をご覧頂き、私の仕事に対するおもいをお伝えできればと思います。

・・・省略・・・特に印象に残ったのは、岡山県立邑久高等学校新良田教室に関係する資料です。・・・省略・・・同高等学校内で可能性多き将来が待っている生徒に対する偏見と差別に満ちた教育が展開されていた様子が感じられ、我々教育者自身が普段の教育の中で各人の能力や生活環境は様々である学生(生徒)に対しどのように接すべきなのか、その根本を見つめ直すよいきっかけとなりました。・・・省略・・・今ふり返ってみますと、毎日病院や施設という極限られた範囲、閉鎖的な環境で目の前にいる患者や利用者の苦痛に満ちた表情や何かを訴えようとする表情を見ると、「その人を助けたい、その人の幸せを考えたい」と考えてしまい、周りが見えないという経験をしたことがあります。加えて、支援をする我々が支援を受ける患者や利用者に対し、「〇〇してやっている」という気持ちになりやすく、正直私自身も「〇〇してやったのに」という気持ちになったことが多々ありました。そういったことをふり返りますと、医療福祉の専門職として、また、教育者としてハンセン病の一感染症、一問題に焦点をあてるのではなく、それらに関わる人々の生活全体をみて行動できるような人間、そして専門職を養成できるよう、これからも鋭意努力していきたいと思います。・・・省略・・・

「品質管理部」としての仕事とその思い

この度、弊社では「品質管理部」を立ち上げ、弊社「品質方針」を定めました。その内容は、品質の3本柱である「逸品」(美味しいお食事の提供)、「快適」(接遇・設備の追求)、「爽快」(退屈させない暮らし)を中心に、弊社が提供する生活基盤である介護システムが、地域や社会の貢献も含め実現できるよう取り組んでいきたいとする内容となっています。現在、「品質管理部」では、食事に関する指導員、接遇に関する指導員、全体を統括する職員を含め4人体制で、上記3本柱の実現のための各種規程・マニュアルの整備や品質の保証(内部監査の整備やや着実な実施)などを中心に取り組んでおり、スタートしたばかりです。

ところで、介護サービスにおける「品質」には、施設・事業所として成り立つために当然守らなければならない部分(「品質の保証(Quality Assurance)」)と、他の施設・事業所よりも優れた部分(「サービスの質(Quality Improvement」)に分かれると考えています。各施設・事業所では、「品質の保証」部分が保たれているか確認するのはもちろんのこと、「サービスの質」が維持・向上されているかに視点をおき、自ら努力することが必要です。そして、「品質管理部」はそれら活動を間接的に支援していきますが、その根底には品質の向上に直接的に影響がある利用者やその家族の「個別性」と「可能性」を大切にすることはもちろんのこと、弊社が目指す介護サービスを支える職員ひとり一人の「個別性」と「可能性」を大切にするとともに、現に保証されている「品質」をより向上できると考える「可能性」を追い求めていく姿勢も重要であることと考えています。そして、それらの活動をつうじて、施設・事業所が存在する地域社会やそこにお住まいの方々、そして日本や世界が弊社の「品質方針」によって幸せになることができるよう生活全体、社会全体を常に見て行動していきたいと考えております。

今後も、本連載にお付き合い頂ければ幸いです。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 品質管理部 部長

川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 非常勤講師、川崎医療福祉大学大学院 医療福祉マネジメント学研究科医療秘書学専攻 非常勤講師、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟国家試験合格支援委員会委員(科目幹事)、公益社団法人 岡山県社会福祉士会 第三者評価委員会 委員長(事務担当)・評価調査者、一般社団法人日本レセプト学会理事、社会福祉法人弘徳学園評議員、NPO法人晴れ アドバイザー

病院の事務、通所介護の生活相談員を経験、川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部医療福祉経営学科副学科長を経て、2024年より現職。福祉サービス第三者評価の評価調査者を担っている。医療福祉制度に関する学術論文多数発表。分担執筆『障がい福祉のすすめ』第5章(学文社)などの著書もある。川崎医療福祉大学創立30年記念「未来の医療福祉のあたり前を考える」論文部門最優秀賞受賞。博士(社会福祉学)・修士(社会学)ともに佛教大学、社会福祉士。